最近はAIによる書類選考を導入している企業も増えてきましたね。

今後人気の高い大手企業を中心に、書類選考や1次面接にAIを入れる企業が増えていくのは間違い無いでしょう。実際に、すでにAI選考を導入している有名企業もあります。

でも、就活生の間では否定的な意見の方が多いようです。

本当にAIがしっかり自分を見てくれるのか不安だったり、面接のチャンスすら得られないのは嫌だ、という気持ちはわかります。

しかし、AIが選考過程に入っても入らなくても、面接に受かる人は受かるし、落ちる人は落ちる、というのが現実だと思います。

ちなみに、僕は就活生の時には面接にめっちゃ落ちていました。

面接に落ちるととてもショックだし、ましてやESで落ちることもたくさんあったので、

いやいや、せめて会ってから判断しろよ

と落ちた企業に対して怒りをぶちまけまくっていました。

ただ、社会人になってから新卒・中途採用の責任者をしたり、2回転職していることから、どのような人が面接を通過することができるのか、わかるようになってきました。

就活生の皆さんが面接の突破の秘訣を知ってもらって、自分の行きたい企業に入れるヒントになればいいなと思っています。

【結論】己(おのれ)のケツの穴まで把握するべし

結論から言うと、面接の突破の秘訣は「己を正しく把握する」ということに尽きます。

こういうことを言うと、

自己分析を正しくすることが大事なのは知ってます

とかいって、就活こなれ感を出す知ったか野郎が出てくるのですが、そういうやつは全部落ちればいい。

面接のテクニックとかはどうでもよく、大事なのは「己を正しく把握する」、この1つだけです。そして、徹底的に己を把握した後に、自分の良さが伝わりやすいように表現方法を磨いていきます。

もう自分のことを隅から隅までわかろうと努力してください。ケツの穴まで把握しようとしてください。

己を正しく把握していない人は、

- 薄っぺらいことしか書類に書けない

- 面接でも底の浅い発言を連発する

という結果、AIによるスクリーニングで落とされます。

就活生の意見は子供じみている

AIが書類選考をすることについてどう思いますか?という記事があったのですが、そこにあった就活生のコメントが次のようなものでした。

反対する理由で最も多いのは、AI技術への不信感だ。機械が人を判断できるはずはないと考える学生は多い。

・「平等かもしれないが機械には人の心がない」(日本大学・理系)

引用元:就活生が嫌がる「AIによる採用」導入は進むか|東洋経済オンライン

・「人に判断してほしい」(九州大学・理系)

・「コンピュータに自分を判断されたくない」(立命館大学・文系)

・「人の気持ちを理解しないから」(慶應義塾大学・文系)

・「機械に判別してもらいたいと思わない」(関西外国語大学・文系)

・「言葉の裏にある温かみまでAIはわからないと思う」(法政大学・理系)

こういうことを言っている人は、残念ながらまったくロジカルではないので、普通に面接に来ても落ちます。

「人の心がない」というのは意味不明ですよね。だから何?ってかんじです。

また、同じ記事ではESに関する就活生の意見もありました。

ESを採用担当者が読まないことに対する抵抗も強い。ちなみに各種報道を見ても、AIに関する記事は多いが、中身について報じる記事は皆無。選考に使うなら中身を公開すべきだという理系学生の意見もある。

・「一人一人がていねいに書いているなかで採用者が読まないのはおかしい」(横浜国立大学・理系)

引用元:就活生が嫌がる「AIによる採用」導入は進むか|東洋経済オンライン

・「時間をかけて書いているのだから、読むくらいはしてほしい」(東北大学・理系)

・「AIと呼ばれる技術の中身が不鮮明。どのようなアルゴリズムなのかを公開するべき」(京都大学・理系)

ここでも、「時間かけたんだから読んでくれよ」というのも完全に子供丸出しの意見ですね。要するに「僕頑張ったんだから読んでよ!」ということですよね。

企業の採用担当者は当然効率性を重視します。採用担当者はあなたの親ではないので、いちいちあなたのESを細かくチェックするなんてしないんですね。

まだこの中では、「判断するというならアルゴリズムを公開しろ」がまっとうな意見です。

AI選考が導入される理由

技術の進歩、採用側のインセンティブに思いを馳せることのできる就活生は少ないと思いますので、そもそもなぜAIの面接が進んでいるのか、元採用担当としての意見を述べます。

前提として採用もビジネスなので、最小の工数で最大の効果を出したいと思っています。

採用担当者にとっての効果とは、「自社で利益を生み出す人材を採用すること」のみです。

であるならば、応募数が大量な組織はなんらかの手段で就活生の絞り込みをする必要があるのは当然。

皆さんが行きたい大企業からAIなどによる面接の自動化が進むのはこのためですね。

絞り込みの手段は「人力」と「機械」の2択がありますが、「人力だけ」というのはあまりにもコストパフォーマンスが悪い。

例えば、1人で100通のESを判断する必要があった時、全てのESに目を通していると、朝から夜まで丸1日かかります。

玉石混交のESを100通読むよりも、一定の基準を設けて10通に絞り、その10人と面談をする時間を確保したほうが、圧倒的に効率化できます。

「学歴フィルター」があるのも同じ理由です。「学歴が高い」ということは、過去に一定量は努力した証拠なので、社会人になっても会社内で活躍できるように努力できる人である確率が高いと、採用担当者が判断しているからです。

また、採用担当も若手からベテランまでいるので、人によって評価の差分が生じるリスクがあります。

しかし、会社としては評価基準はできるだけ一律にしたいので、機械による判断は公平性が担保できる点で歓迎されるのです。

まとめると、AIが判断するというのは採用チームにとっては次のようなメリットが挙げられます。

- より優秀な候補者に対して、選考のための時間をかけられる

- 採用担当者の能力による不適切な判断のゆらぎをなくせる

AI選考を導入している有名企業

AI選考を導入している(していた)企業例を紹介します。

ソフトバンク

以下のように、ソフトバンクではESの選考だけでなく、面接やグループディスカッションに代わるAI選考を導入しています。

ソフトバンクは、応募者の選考会場への移動にかかる時間や費用を軽減することを目的に、総合職のエントリーシート選考後に実施していたグループディスカッションや集団面接を1月に廃止し、以前からインターンシップの参加者選考で導入している動画面接へ変更しました。

(中略)

AIシステムが合格基準を満たすと判定した動画については合格として次の選考を行い、不合格と判定した動画については人事担当者が動画を確認し、動画面接の合否を最終判断することで選考の正確性を担保します。

引用元:新卒採用選考における動画面接の評価にAIシステムを導入|ソフトバンク プレスリリース

もともと、ソフトバンクでは2017年ごろからESの選考でAIを使用していました。これにより、従来の選考方法と比べて約75%もの時間をカットすることができたとか。

そのAI選考が面接にも導入されるようになったのです。

ソフトバンクがこれだけ成果を出していると、他の企業も追随するでしょうね。

サッポロビール

昨年、試験的に取り入れたところ、人事担当者がエントリーシート選考にかける時間を、これまでの約40%削減できる効果を得たことから、今年本格的に導入します。削減した時間は、セミナーなどの応募者との直接のコミュニケーションの場を増やすことに充てていきます。

具体的には、過去のデータを学習させたAIに、応募者のエントリーシートを読み込ませ、合格基準を満たす評価となった応募者を選考通過とし、それ以外のエントリーシートは、これまで通り人事担当者が全て内容を確認し、最終的な合否の判断を行います。

引用元:新卒採用のエントリーシート選考においてAI(人工知能)を活用|サッポロビール ニュースリリース

ソフトバンクほどではないですが、サッポロビールでもESのAI選考を導入したところ、大きな成果があったようです。

Amazon

世界的な大企業であるアマゾンは、AI採用に前向きに取り組んだ実績があります。結果的にAmazonの採用に活用されたAIは「女性差別問題」に発展したので、導入は中止されました。

社会問題に発展したAmazon

Amazonは、採用業務にAIを導入したところ、技術職関係の採用では、性別の中立性に欠けているという事実が発覚しました。

引用元:差別につながる?採用で活用されるAIのメリット・デメリットから事例まで解説|AI NOW

Amazonが導入したAIは過去10年間の採用パターンを学習させました。すると女性の志望者に対して低い評価が出る事態になってしまったのです。

男女の採用の機会に平等性を持てなかったAmazonは、採用業務にAIを導入することを打ち切りました。

このように、AI採用も万能ではありません。

ただ、Amazonのような世界的大企業がAI採用を導入したことで、世界的にもAI選考が着目されるようになりました。

AI選考を突破する方法

ここまでAIによる書類判断は進んでいくよ、という話をしました。

じゃあどうすればAIのフィルターを通過できるんだよ!と疑問に思いますよね。

ここからが本題です。

繰り返しですが、AIが選考過程に入っても入らなくても、面接に受かる人は受かるし、落ちる人は落ちるのが現実です。

ということは、AIのフィルターを通過するESや面接は、多くの場合人の目で見ても通過します。

ESや面接を通過するために必要なのは、「己を知り、正確に己を表現すること」です。

ではそのためには、何をすればいいのでしょうか。

具体的なポイントは次の3つです。

詳しく解説していきます。

自己分析で己を知る

自己分析と言ってもいろいろなやり方があります。

ただ、自分ひとりでこれまでの過去を振り返ったとしても、なかなか自己分析は進まないもの。

そこでおすすめなのは、自己分析ができない人は、こんなコスパ悪いやり方してない?の中でも紹介してますが、自己分析ツールを使うやり方です。

自己分析ツールなんて、すでにやったよ…

という人もいるかもしれません。

ただ、自己分析ツールは複数個やることで真価を発揮します。

複数個やると、表現は違っても共通して出てくるポイントがあるはず。共通点は特にあなたらしい特徴がわかるはずなので、それを見つけましょう。

ここではおすすめの自己分析ツールを3つ紹介します。

キミスカ

キミスカはスカウトメールが届く逆求人型の就活サイトですが、無料登録後に行える「適性検査」の評判が良いです。特に逆求人は要らないという人でも、適性検査だけでも受けておくと良いでしょう。

キミスカの適性検査のいいところは、労力をそこまでかけずに性格診断と職種適正がわかる点です。他にもセミナーや検査などはありますが、10分ほどで完了する手軽さは素晴らしい。

キミスカの適性検査は今まで受けた中で1番的確だった

— た (@gyata51) June 20, 2019

みんなキミスカで適性検査したことある??

— さまーちゃん@23卒 (@nachichan23) December 12, 2021

私初めてしたんだけど、ちょっと変わった質問もあって新鮮だし、めちゃめちゃ当てはまってて感動した😂

興味ある職種と相性良くて、やる気が出たぞ!!!

受験すると、こんな感じの結果が得られます。

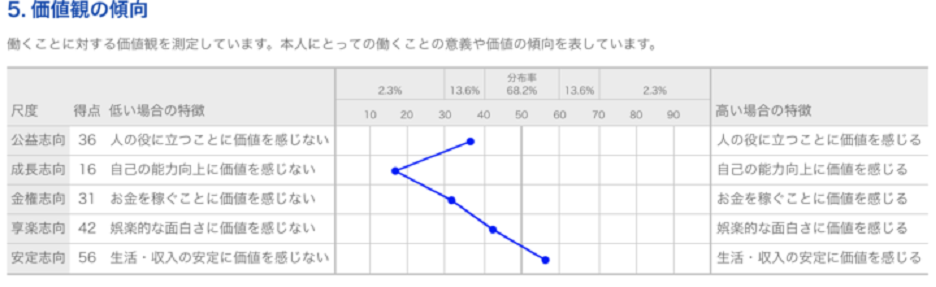

性格だけではなく、仕事に対する価値観もわかります。

他にも、職務適性やストレス耐性など全部で9つの項目から詳しい自己分析ができます。繰り返しですが、診断は10-15分ほどでできるので、かなり手軽ですね。

AnalyzeU+(OfferBox)

こちらも同じく逆求人のサービスで、適性検査に力を入れているのでぜひ活用すべきです。質問数が多い(全部で250問、所要時間は30分程度)のですが、違った角度から職種がわかります。

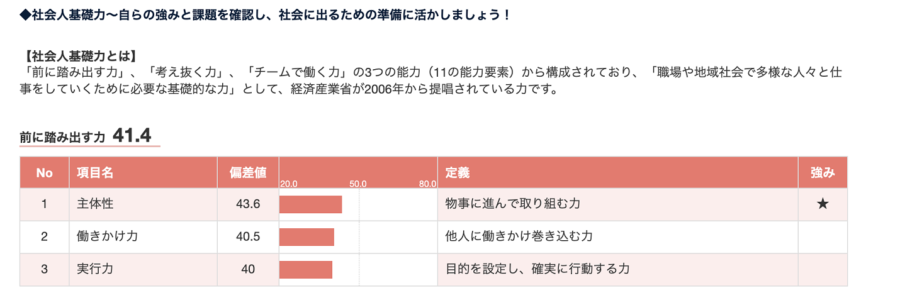

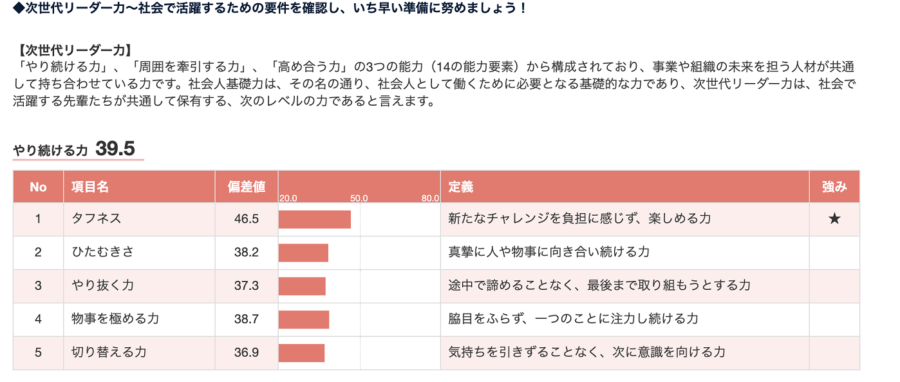

AnalizeU+(OfferBox)は社会で働いていく上で求められる力を⼤きく2つ(社会⼈基礎力、次世代リーダー力)に分類し、適性診断結果を基に適性を測定しています。

社会人基礎力はこんな感じ(他にも「考え抜く力」「チームで働く力」の2項目があります)。

次世代リーダー力はこんな感じ(他にも「周囲を牽引する力」「高め合う力」の2項目があります)。

一番右の列を見てもらうと、自分の強みの箇所には「★」が付いていますよね。これが他の人と比べるのではなく、あなたの特徴を表しています。

自分一人で強みがないと何時間も悩んでいるより、このサービスを使って30分でサクッと強みを客観的に分析してもらう方がコスパよくないですか?

dodaキャンパス

dodaキャンパスもキミスカと同様、スカウトメールが届く逆求人型の就活サイトですが、こちらも10分程で手軽に適性検査を受けることができます。

キミスカに比べると、診断結果は簡素に表示されますが、メンタルの強さ(レジリエンス)・リーダーシップ・協調性(コラボレーション)がどのくらいあるのかを知ることができるので、評価が高い項目はそのまま自己PRに書くこともできるでしょう。

メンタルの強さを診断できるツールはあまりないので、dodaキャンパスも1度はやってみると良いです。

自分の言葉で己を表現する

自己分析ツールをやってみた後は、出た診断結果の共通要素を見つけましょう。

複数の診断をやると、必ずどの診断でも共通して出てくる要素があります。その要素はあなたの特徴を表している確率が高いです。

また、関連しあう要素が出ると、要素を組み合わせることでより深い言葉であなたの特徴を定義づけることができます。

具体的にみてみましょう。例えば、次のように2つの診断で別々の言葉で特徴が出たとします。

診断A:こだわりが強くねばりづよい

診断B:新たなチャレンジに負担を感じず、楽しめる力

これらを組み合わせると、次のような自己分析アピールができます。

「自分は新しいことにチャレンジしても粘り強くやり遂げることができます。なぜなら、その努力の過程に自分なりの楽しみを見出すのが得意だからです。

このようにすると、自分で振り返ってもなかなか出なかった自分の強みを言語化することができます。

あなたの特徴は他者との比較の中で相対的に出てくるもの。だから無料診断ツールを使って、何万人もの就活生データベースとの比較の中で、自分の強みを探すのが効率がいいわけです。

自分の強みを発見することができたら、その強みの裏付けとなる過去のエピソードで自分に当てはまるものはないかを振り返ります。

こうすることで、自分の強みに説得力が出ます。

他の人に己の言葉をぶつけてみる

ここまできたらある程度は形になっているはず。でもおそらく、まだ実際の面接で使えるレベルにはなっていません。

自分で作ってみた自己PRは、他人に説明してみると全然伝わらなかったり、エピソードとして不適切だったりします。そのために活用すべきは「就活エージェント」です。

就活エージェントは、完全に無料で就活全般の相談を受けてくれます。もちろん、あなたの自己分析を深めたり、ESや志望動機を添削してくれたりもします。

就活エージェントは、毎年何千何万人の就活生のES・面接対策をしている就活のプロなので、あなたの自己PRに対しての客観的なアドバイスを貰うことができます。

オススメの就活エージェントも選んでおいたので、紹介します。

- あなたに合った企業を的確に紹介 ⇒ JobSpring Agent

- どんな仕事をやりたいか明確にしたい ⇒ irodasSALON

- 早く内定を獲得したい ⇒ キャリセン

- エンジニア志望 ⇒ レバテックルーキー

- 丁寧なカウンセリング ⇒ キャリアチケット

JobSpring Agent

JobSpring Agentは、マッチング精度の高さがウリの就活エージェントです。

CUBIC適性検査やAIなどのデータに基づいてあなたに合った企業を紹介してくれるため、内定承諾率70%(平均は約36%)の実績を叩き出しています。

大手の就活サイトでは、メールで大量の送られてくることが多い一方で、JobSpring Agentでは平均3~4社ほど。本当にあなたに合う企業のみを紹介してもらえるので、1社1社の選考に集中でき、結果として選考も突破しやすくなっています。

もし選考に落ちてしまっても、不合格理由から改善策を一緒に考えてくれ、内定獲得までつきっきりでサポートしてもらえます。

利用者のアンケートでも「自分の話を親身に聞いてくれるか」で平均4.4点(5段階中)と人気があり面談の枠もすぐに埋まってしまうので、早めに登録しておきましょう。

irodasSALON

irodasSALONは、あなたが本気でやりたいと思える仕事を見つけられる就活エージェントです。

自己分析や企業分析のサポートのために、

- 以前は5万円もしたキャリア講義

- 160ページを超えるキャリア形成教材

などが無料でもらえます。

加えて、キャリアカウンセラーが一人ひとりについてくれるので、困ったことがあればすぐに相談できます。

結果として、

- 利用者の満足度95%

- 年間に13,000人が利用

- 内定率98%

といった実績が生まれ、企業からも信頼されているため、人によっては「irodasSALON特別ルート」で選考を受けられることがあります。

当然、特別ルートは人数制限があるので、早めに登録しておくと有利です。

キャリセン

キャリセンは、内定率の高さや短期での内定獲得に定評のある就活エージェントです。

元人事担当者や有名なキャリアコンサルタントと、1時間のマンツーマン就活相談などを通して内定獲得率が5.4倍になり、年間1,000人以上が内定を獲得しています。

採用担当の本音を熟知しているからこそ達成できた数字ですね。

最短2週間で内定を獲得できるので、就活に出遅れて焦っている人に特におすすめです。

紹介企業の選考に関しては、合否関わらず企業側からのフィードバックをしっかり伝えてくれるので、面接の練習台としての利用価値もあります。

レバテックルーキー

レバテックルーキーは、ITエンジニアになりたい就活生や大学生・院生に特化した就職エージェントです。

エンジニアの転職やフリーランスで日本最大級のエージェントなので、エンジニア業界を熟知しています。

レバテックルーキーの強みをまとめると以下の通りです。

- 利用者の内定率は85%以上

- 大手・中小・ベンチャーの優良企業を紹介してくれる

- 受かるES、GD、面接ノウハウをこっそり伝えてもらえる

- 最短1週間で内定を獲得できる

- 多数のIT企業の人事とつながりがあり、独自の情報もあり

就活アドバイザーがエンジニアの知識に精通しているので、あなたの志向性やスキル、入社後のキャリアパスを考慮したアドバイスもしてもらえます。

人気があるため面談の枠は埋まりやすいので、早めに登録しておきましょう。

キャリアチケット

キャリアチケットは、オリコン顧客満足度ランキングで新卒エージェントとして総合1位を獲得したほど評価が高いエージェントです。

キャリアチケットの強みをまとめると以下の通りです。

- 過去、60,000名の就職支援をしてきたアドバイザーが専任で内定獲得まで個別サポート

- 受かるES、GD、面接ノウハウをこっそり伝えてもらえる(「内定率が1.2倍になる面接対策プログラム」がある)

- ベンチャー向けの面接対策セミナーも実施

- ベンチャーから優良企業まで、幅広い企業を取り扱っている

- 多数の企業の人事とつながりがあるため、特別推薦枠も多数あり

また、キャリアチケットでは就活イベントも開催しています。

ベンチャー志望の学生ならベンチャー向けの面接対策と企業紹介セミナーには参加しておくべきです。

オンラインで実施されており、参加できない学生が出てくるほど人気です。

セミナー内では、ベンチャー企業の働き方や選考のポイントも教えてもらえ、セミナー当日にセミナーに参加しているベンチャー企業にも応募できます。

効率的に就活を進めるためにも、ぜひ参加しておきましょう。

最後に|就活は自分ひとりでやってはいけない

AIなどの技術の進歩によって、就活のカタチも変わっていくかもしれません。

しかし、就活の本質は変わりません。

「己を知り、己を表現せよ」

これに尽きます。

ただ、何でもかんでも1人でやろうとするのは非効率です。

自己分析ツールや就活エージェントなど、便利なサービスは世の中にいっぱいあります。

結局は利用したもん勝ちです。

使えるものは全て使って、AIに負けずに就活を勝ち抜いていきましょう。

- あなたに合った企業を的確に紹介 ⇒ JobSpring Agent

- どんな仕事をやりたいか明確にしたい ⇒ irodasSALON

- 早く内定を獲得したい ⇒ キャリセン

- エンジニア志望 ⇒ レバテックルーキー

- 丁寧なカウンセリング ⇒ キャリアチケット